コラム:機械時計の科学分析column

【学生記事】 顕微鏡遠隔観察法 “Network tele-microscopy” で何ができるか

●はじめに 〜電子顕微鏡の可能性を探る旅〜

こんにちは、兵庫県立大学大学院工学研究科のK.Y.です。私は現在、電子顕微鏡を遠隔で観察できる技術の研究を行っています。

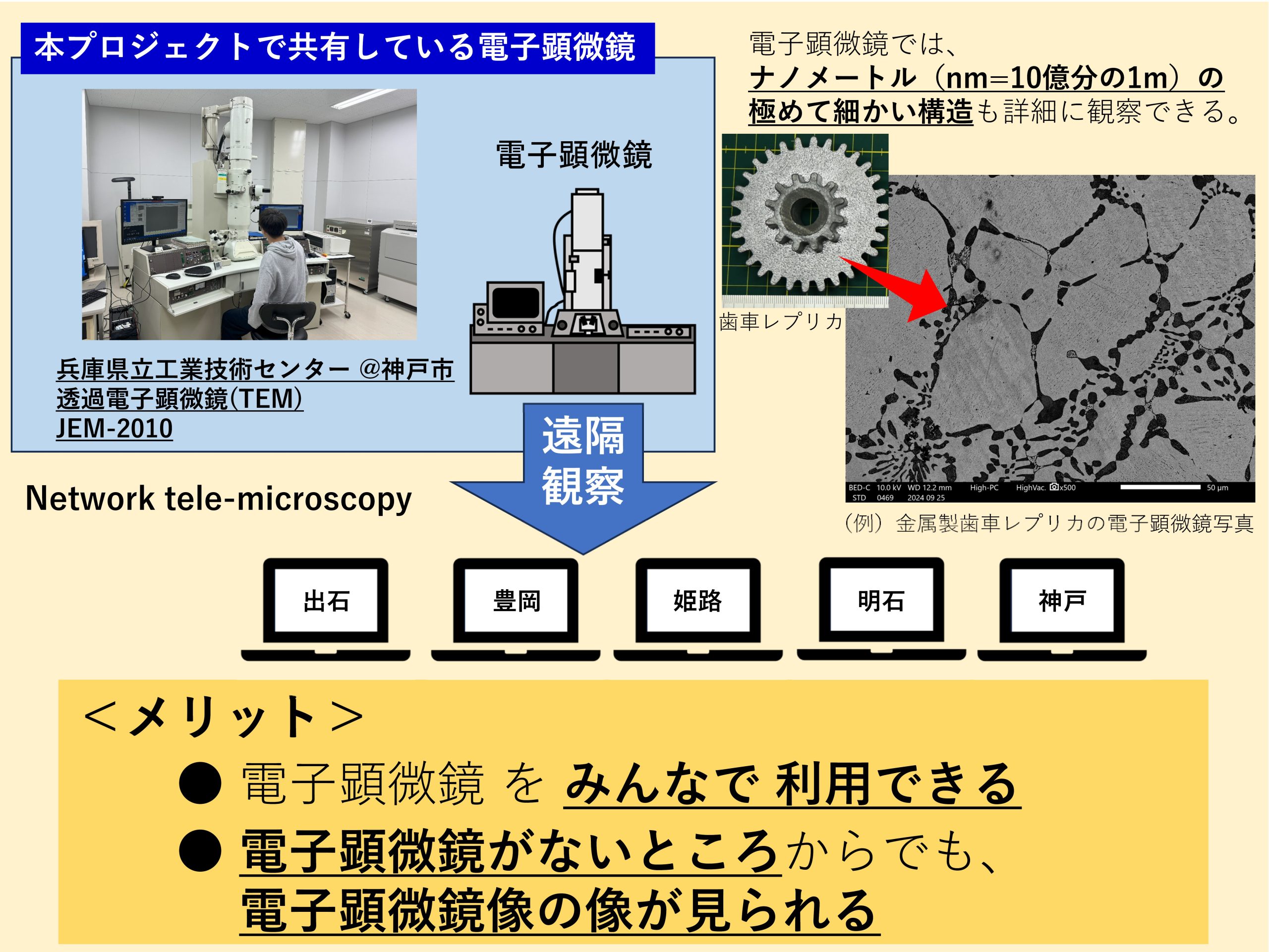

この技術は、兵庫県出石町の辰鼓楼機械時計の科学調査プロジェクトにも応用されています。機械時計・初号機の製造地を解明するために、電子顕微鏡を用いた金属分析や最新の技術である電子顕微鏡の遠隔観察技術(Network tele-microscopy) の適用が検討されているところです。

この記事では、「電子顕微鏡とは何か?」そして「それを遠隔観察するメリットは?」を中心に解説し、「遠隔観察技術」が、地域の科学や教育にどのように貢献できるかをお伝えできればと思います。

●電子顕微鏡とは? 〜光の先に広がるナノの世界〜

「電子顕微鏡」という言葉は高校の物理の教科書で見たことがあると思います。しかし、実際にどのような装置で、どんな役割を果たすのかを想像するのは難しいかもしれません。

中学校の実験で使われる「光学顕微鏡」は可視光を利用し、光の波長により200nm(ナノメートル、1nm=10億分の1m)以下の細かい構造を見るのが難しいとされています。これに対し、電子顕微鏡は、目に見える光(可視光)ではなく、電子線 を用いて物体を拡大して観察する装置です。電子顕微鏡は波長が短い電子線を利用することで、ナノメートルレベルの微細な構造も詳細に観察できます。

電子顕微鏡を使えば、材料研究では金属の結晶構造や半導体素子の微細構造を詳細に調べることが可能ですし、また、細菌やウイルスなどの微生物も鮮明に観察できます。このように、電子顕微鏡は科学や医学の進展を支える重要なツールとして活躍しています。

●Network tele-microscopy とは? 〜みんなをつなぐ新たな観察方法〜

Network tele-microscopy とは、電子顕微鏡の像を各地からリアルタイムで観察する技術です。この技術を活用することで、研究機関に限らず、地域の観光協会や学校、役場からも電子顕微鏡を用いた観察が可能になり、いろんな知見をより早く集めることができます。

この新しい技術では、専門分野の垣根を越えた共同研究を実現できます。今回の辰鼓楼の機械時計に関する調査では、出石にいながらにして、兵庫県各地や全国の専門家とリアルタイムで観察像を共有しながら議論や分析できることを期待しています。

●電子顕微鏡の遠隔観察で広がる可能性

私自身、Network tele-microscopyの研究を通じて、電子顕微鏡像を遠隔地で観察できる便利さと効率の良さを実感しています。異なる分野の専門家がリアルタイムで意見を交換できるため、研究のスピードが格段に速まり、新たな視点が生まれることもしばしばです。

また、この技術が教育現場に広がることで、これまで電子顕微鏡に触れる機会がなかった小・中・高校生が、実際の電子顕微鏡像を見て学ぶことができます。単なる静止画像ではなく、リアルタイムの観察を通じて「研究の今」に触れられる体験は、未来の研究者たちに科学への興味を大きく引き出すことでしょう。

●未来への期待 〜辰鼓楼から始まる科学の新たな冒険〜

出石の辰鼓楼機械時計調査を通じて、Network tele-microscopyが新技術として広く認識されることを願っています。また、この技術をきっかけに、多くの方々に電子顕微鏡そのものやその可能性を知っていただければ幸いです。

<執筆>

執筆:K.Y.(兵庫県立大学大学院工学研究科・博士前期課程 学生)

サポート:森(ワードワーク), 永瀬(兵庫県立大学)