コラム:機械時計の科学分析column

【コラム】2024年度までの科学調査で見えてきたこと 〜辰鼓楼・機械時計って、どうなってるの!?〜

#たたら #金属 #プロジェクト解説 #時計の仕組み #謎ポイント #歯車

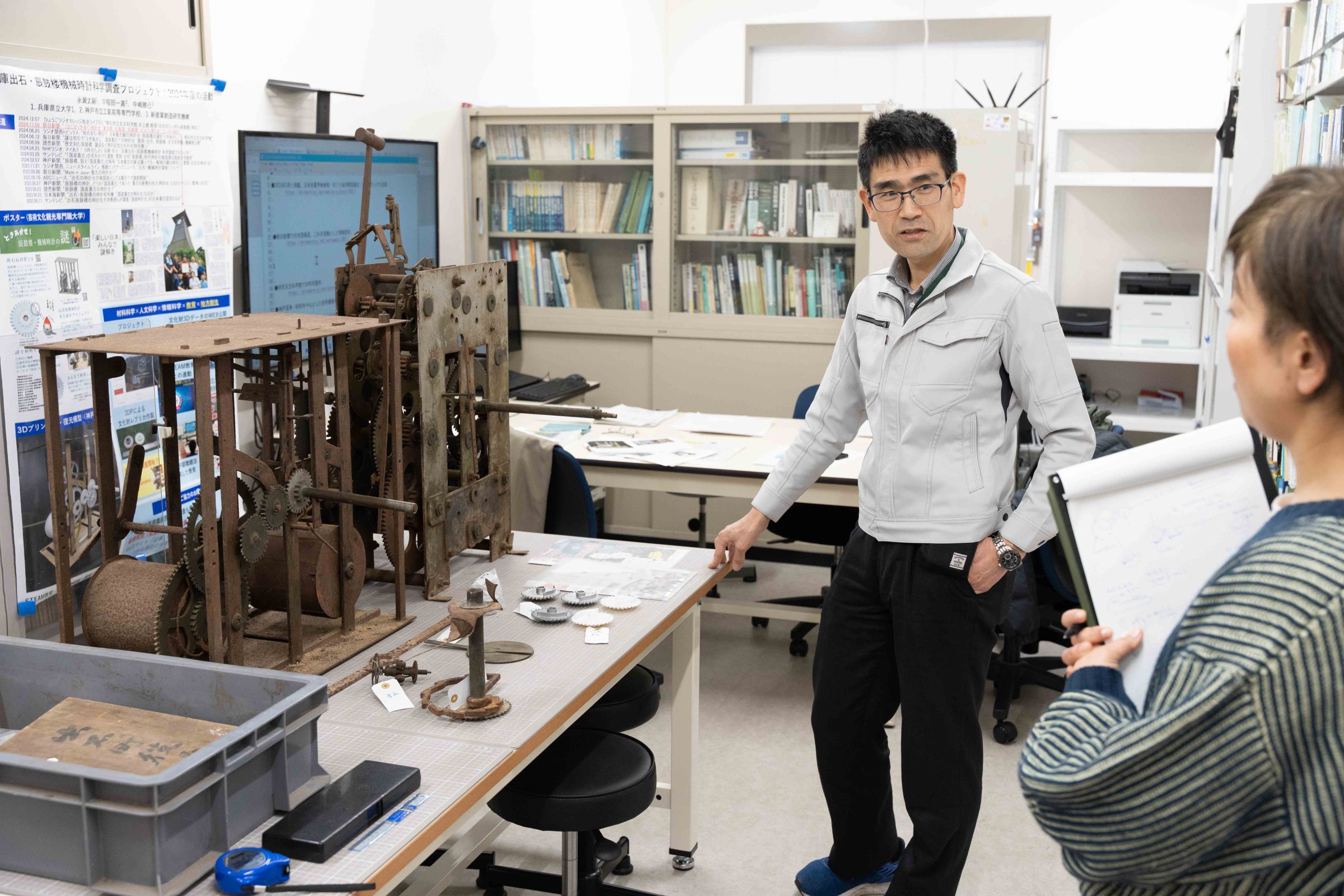

辰鼓楼・機械時計が兵庫県立大学工学部に運ばれてきたのは2023年9月のことです。そこから明治時代の機械時計に関する情報収集と並行しながら、公開分析や当時の情報収集のためのしくみづくり、辰鼓楼・機械時計の寸法測定や歯車数の確認など、準備的な調査に費やして1年ちょっとが経過。その間に行われてきた数々の調査や出来事については『分析日誌』にも随時まとめられています。ここでは2024年の科学調査で分かったこと、見えてきたことをまとめました。

1:素材は「黄銅」と「鉄」

辰鼓楼・機械時計が設置された明治時代より以前の金属というと、大きく「鉄」「銅(黄銅・青銅)」「貴金属(金・銀・白金など化合物を作りにくい希少な金属)」の3系統に分けられます。

磁石を使った調査によると、初号機には「鉄」と「銅」の両方が採用され、部品によって使い分けられていました。強度が強く、加工しにくい「鉄」に対して、「黄銅・青銅」は、強度はそんなに高くないものの錆びづらく、加工しやすいのが特徴。そのため「歯車」などの細かい部品は銅がいいと、当時の職人は判断したと思われます。鉄か銅かを判別することは、今後の分析の方針にも関わってくるため、意外と重要な調査です。

特に鉄は、作製年代や「出石」という地理的にも日本古来の製鉄法「たたら製鉄」で作製された和鋼・和鉄かもしれません。今後の金属分析によって、和鋼・和鉄で作製された部品が見つかれば、国内で製造された可能性が高くなります。

2:歯車の歯の形状が一つひとつ違う!

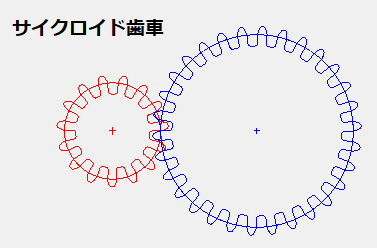

現在、さまざまな機械製品で活用されている「歯車」には「インボリュート歯形」や「サイクロイド歯形」などがあり、いずれも歯車のピッチは均一で回転精度の正確性にこだわった形状が計算されています。

一方、辰鼓楼・機械時計、なかでも初号機は、すみずみまで手作業で作られているため、重要な機構であるはずの歯車も、先が三角形や台形など統一性がありません。ノコを使って一つひとつの歯筋を作っていくという非常に原始的なやり方で、現代人の私たちからすると「とりあえず動けばいい」という粗さや精度の低さも否めませんが、反面、「職人のクセ」や「時代のおおらかさ」が感じられる部分でもあります。

3:歯形は「インボリュート歯形」ではない

手作業で削られた歯車の歯形は、現代の歯車で一般的な「インボリュート歯形」ではないことがわかりました。専門的な話になるので詳細は避けますが、歯車の形は、現代のように理論的に形状が計算された歯車ではなく、現代ではあまり使われることの無い形状であり、機械時計がいつ、どこで作られたのかを解明するヒントになる部分になります。理論的な解析の試みとして、歯車の形状を一般的な「インボリュート歯形」ではなく、「サイクロイド歯形」と仮定した計算などが試みられています。

【コラム】初号機、ここがポイント ~専門家たちが注目しているのはここ!~

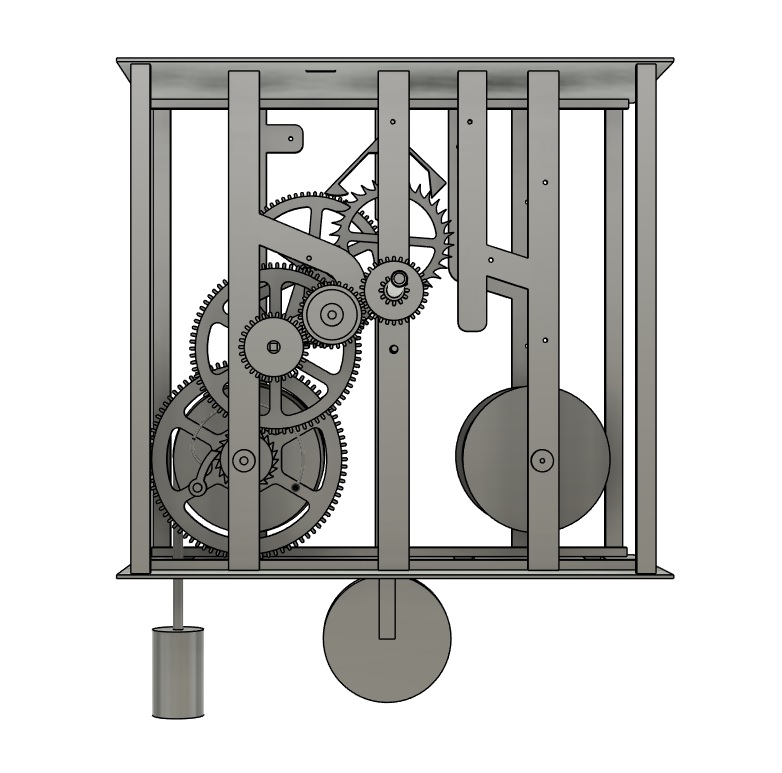

4:初号機には「滑車」につながる駆動系が残っている

辰鼓楼初号機は、分銅(錘)で駆動する滑車をまわすと、いくつかの歯車が連動して回転する駆動系が残っております。機械時計はいくつもの歯車が組み合わさってできています。歯車が、どのように組み合わさって分針・時針を駆動しているのか?この部分に注目すると、「機械時計がいつ、どこで作られたのか」を解明するヒントが得られます。

初号機復元モデル・デジタルデータ

データアーカイブへ

初号機独特なのが、想定される「脱進機の位置」。同時代の日本で作られた塔時計や、「モービエクロック」内の脱進機は、滑車の真上に配置されていますが、初号機はフレームに残る穴を見ると、滑車の真上ではなく「分針軸の真上」にあったと推定されます。

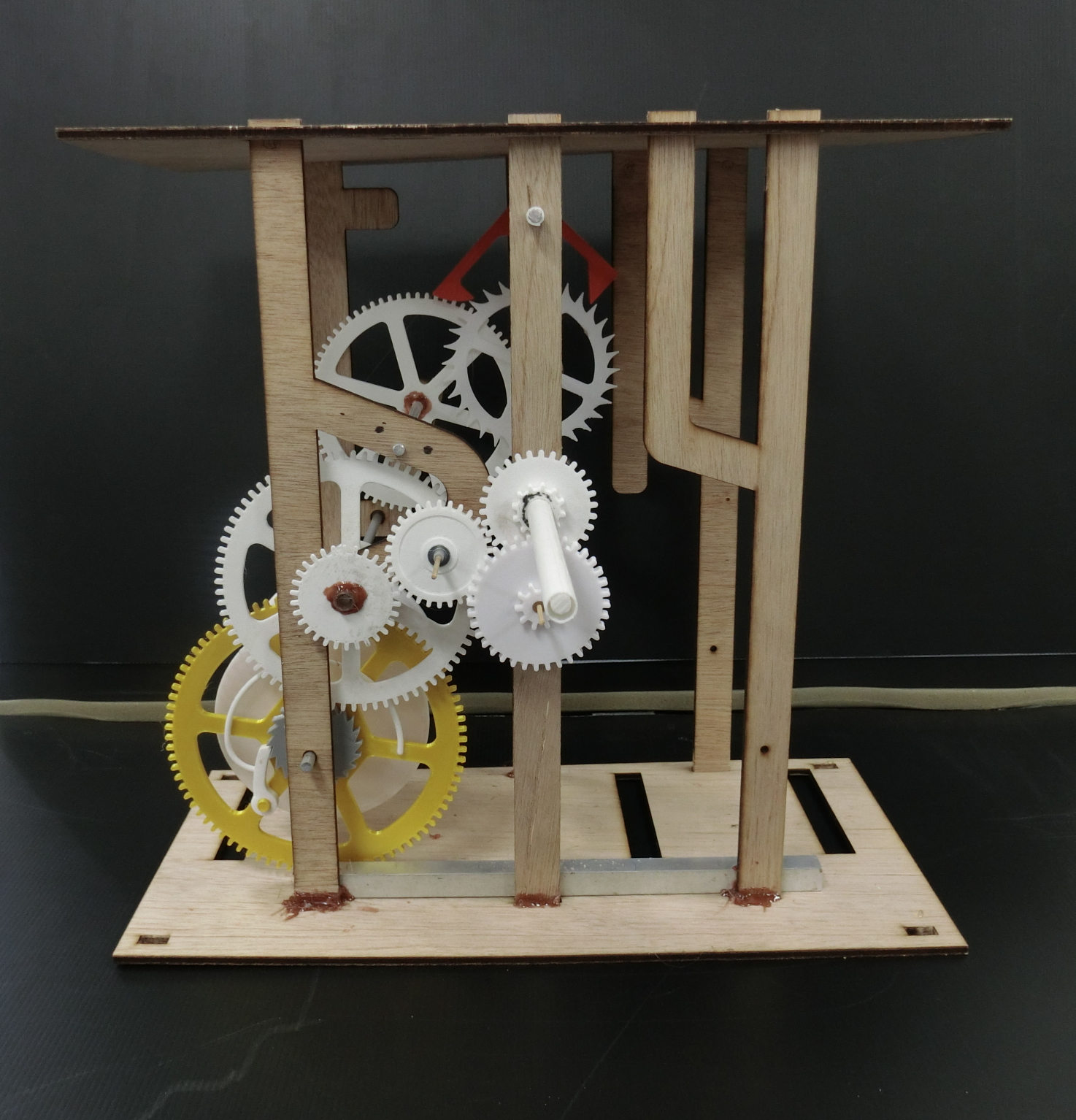

初号機復元模型・3Dプリンターを利用して構築

データアーカイブへ

5:専門家たちが注目する「不自然な空間」

運ばれてきた初号機には、機械時計で重要な部品がことごとく見当たりません。そこで、3Dプリンタを使って、ない部品も「モービエクロック」を参考にしながら作り出し、「動く初号機」をレプリカで再現する計画が進んでいます。

その中で、プロジェクトの一員である神戸市立工業高等専門学校が気になっているのが「空間」の部分。初号機は、同世代に作られたどの塔時計の機構部よりもサイズが大きく、必要な機構部品を揃えたとしても、大人が腕を差し込めるくらい、ゆったりとした空間ができるとか。サイズの効率化を考えてしまう現代人には、不思議というか、当時の時代を思わせるおおらかなサイズ感です。

初号機

6:最終手段の破壊分析をするなら、一番古い部品で

手作り感に溢れる初号機。後で作り足したか、直したと思われる部品が、あちこちに入り混じっています。2号機が誕生した昭和28年(1953年)頃まで、およそ70年のブランクがあるので、差し替え部品もあるかもしれません。そんな中でも当初からそのまま、つまり一番古いと思われるのが、上部の鉄板に固定された楔(くさび)部分。もちろんここも手作業による成形の様子がうかがえます。最終手段として電子顕微鏡による破壊検査が行われる場合は、「楔」の素材を削りとって行うことが一つの案として想定されています。

2号機

7:結論、まだまだナゾだらけ!

手がかりが少ない中で終えたプロジェクト1年目は、調べれば調べるほど「謎が深まる」一面もありました。科学調査はまだまだ始まったばかりですが、一方で、「辰鼓楼・機械時計」の往年を伝える情報が、全国から集まってきています。

当時の技術等を検討し、3Dプリンタを使って、想定される完成形初号機のレプリカを作製している専門機関の学生(神戸市立工業高等専門学校)からは、「レプリカを作ってみて(機械時計・初号機に)愛着が湧いてきた」という声も上がっています。捨てられていてもおかしくなかった2機の失われた記憶が、140年の時を経て、一体どのようによみがえるのか。

今後も、さまざまな分野の専門家たちによって調査は継続していきます!