コラム:機械時計の科学分析column

【コラム】初号機、ここがポイント ~専門家たちが注目しているのはここ!~

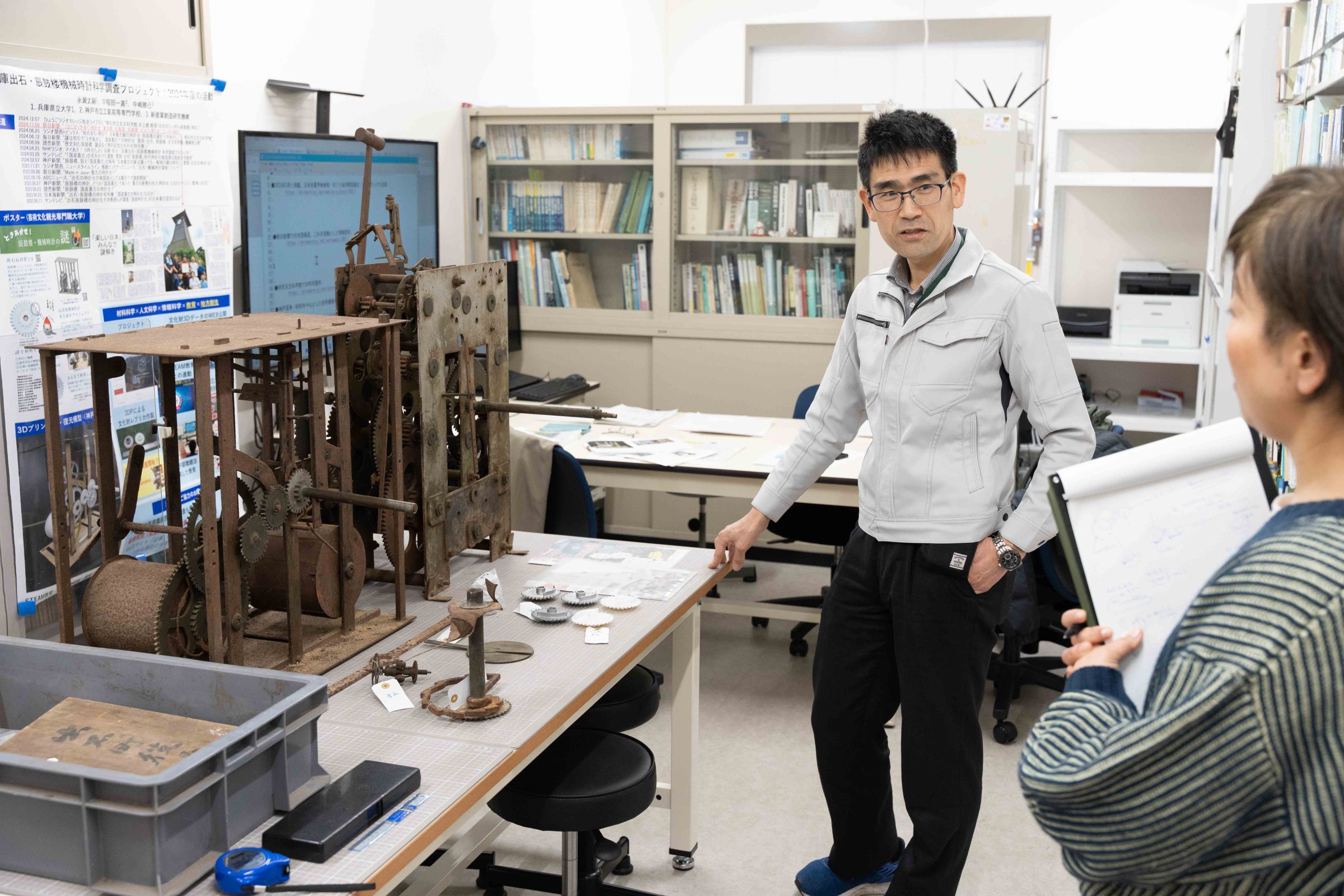

2024年度が終了した時点で、まだまだ謎が多い辰鼓楼初号機。あるはずのものがない部分には想像を掻き立てられ、かろうじて残っているところを見れば見るほど味わい深さを感じる……。そんな初号機の見どころを兵庫県立大学大学院工学研究科永瀬丈嗣教授に聞いてみました。

1:手作り感が満載。

小さな歯車も、機構を支える柱も、職人がすべて手作業で作っていたことがわかります。約70年後に作られた昭和生まれ(昭和28年製)の2号機と見比べても、そのおおらかさははっきり。部品の厚みが歪なのも、おそらく鍛治職人が熱い鉄を手で打ち付けて作ったものだからでしょう。部品の役割によって「鉄」か「銅」か材質を選び分けたり、歯車の歯の数にも、職人の「クセ」や「個性」が浮かび上がってきます。

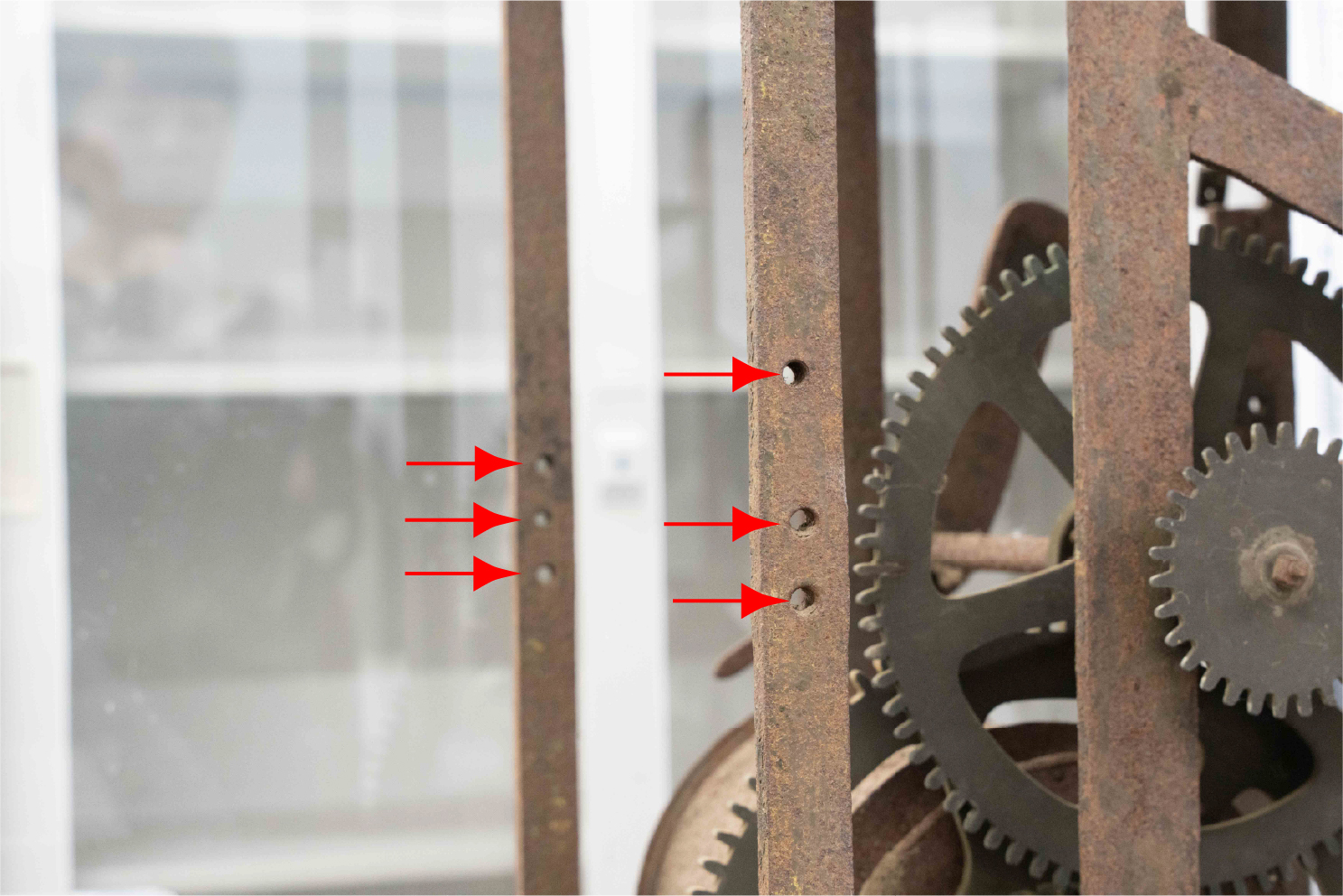

謎、その1:一つひとつ形がちがう楔(くさび)

機構を囲う鉄板に打たれた「楔(くさび)」。パッと見では正方形に見えても、よく見ると少し歪だったり、左右の柱の楔の形が違ったり、一つとして同じものがありません。同じ役割のはずの場所でも、一方は丸い楔でももう一方は四角形だったりと、ツッコミどころが満載です。

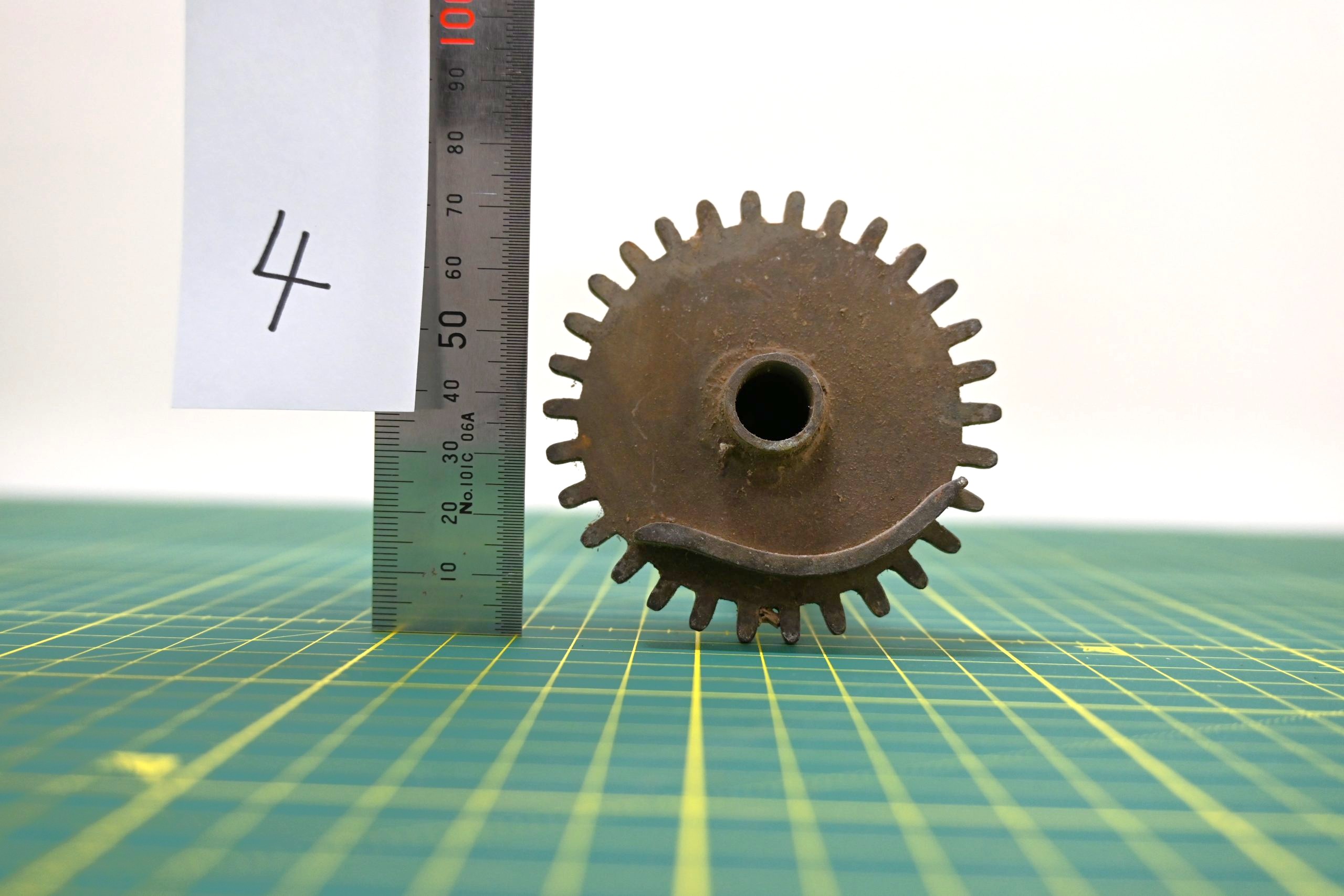

謎、その2:歯の形が揃わない歯車

この写真は「部品NO,1」です。歯をよく見てみると、長さや太さ、歯と歯の間隔が少しずつ違うのがわかりますか?おそらく一枚の鉄板から円盤を切りだし、一つひとつ鑢(やすり)で削っていったのではないでしょうか。ここを見るだけでもすごい労力がかけられていることが垣間見られます。

謎、その3:なんのために開いているのかわからない穴

おそらく前後で何かを通したであろう、柱の穴。が、明らかに前後で位置が違う場所に開けてあります。これは失敗なのか、斜めに通していたということなのか……。

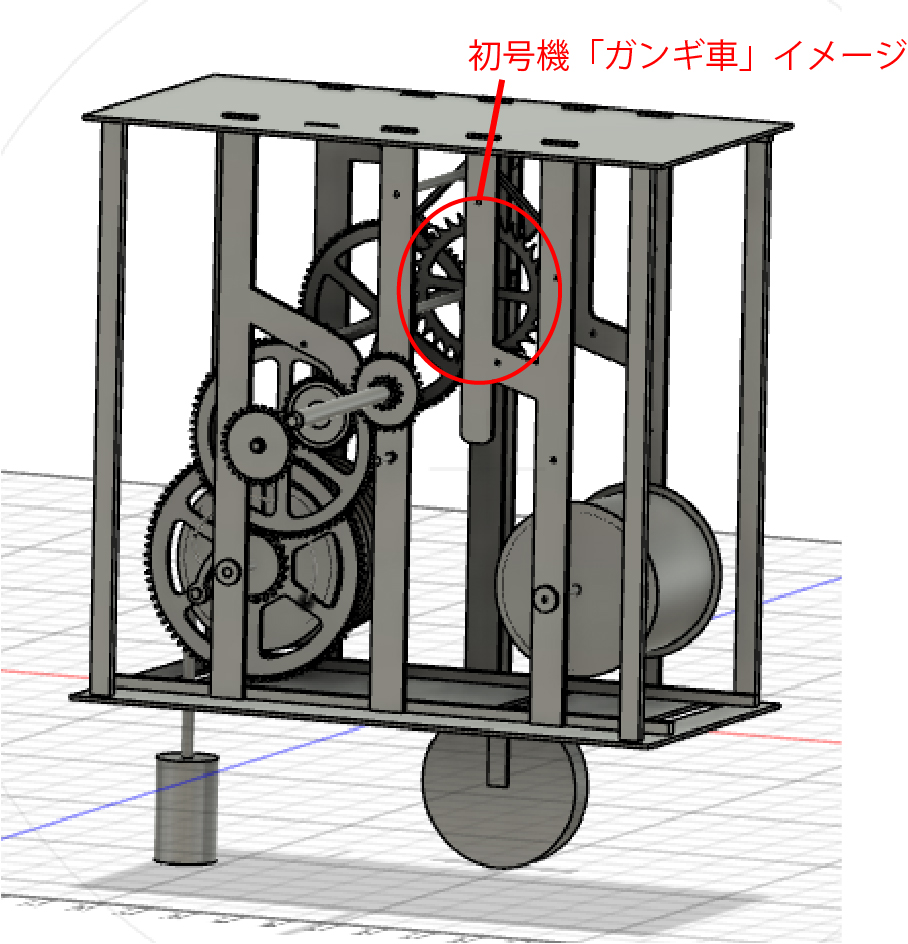

2:肝心な「ガンギ車」が欠損している。

同じゼンマイ仕掛けでも、おもちゃの場合は一気に動いてすぐ止まってしまいますが、機械式時計は正確なリズムで長時間動き続けることができます。これは、ゼンマイのエネルギーを一度に放出されるのを制御すると同時に、そのエネルギーを規則正しい往復運動に変換させる「調速機構」が作ってあるからです。そこを司る部品が「ガンギ車」。時計の仕組みの判別に重要な部品ですが、そこが欠損しています。今ある初号機の部品の配列から、「ガンギ車」は中央上部にあったと思われます。現在、「がんぎ車」を含む欠損部品を3Dプリンタで復元中。辰鼓楼初号機の現役時代の動きを再現させる計画が進んでいます。

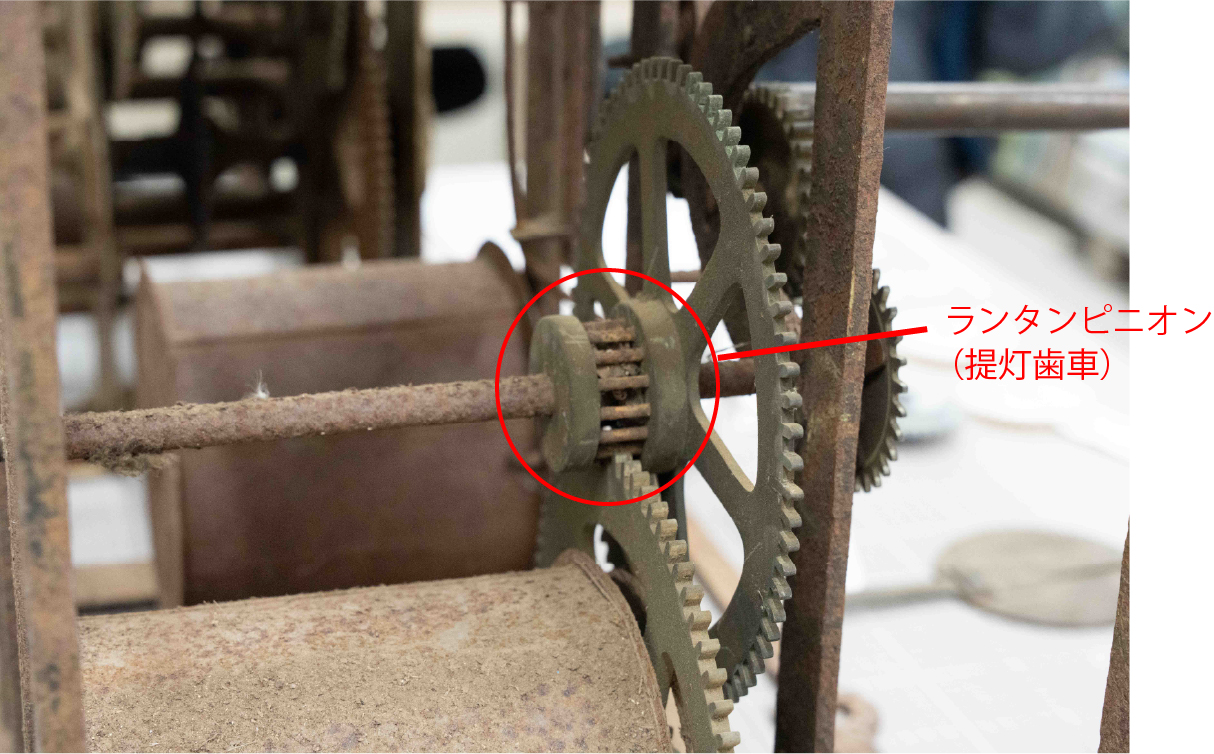

3:作り方が「和洋折衷」

「和時計」とは、江戸時代の日本で200年にわたって作り続けられた機械時計です。明治14年製と見られる辰鼓楼・初号機には、和時計における鐘打ち棒の駆動バネ(シュモクバネ)のような部品が残っている一方で、ランタンピニオン(提灯歯車)が利用されている点は、一般的な和時計と異なります。

提供された情報によると、当時、スイス国境に近いフランス・モービエ地方で製造された「モービエクロック」の機械が全国に販売された頃で、日本全国の塔時計に改造・流用されたのは間違いないとのこと。その中で辰鼓楼・初号機は、他のモービエクロックに比べサイズが大きいので、輸入品を真似て職人が手作りした可能性が高いとのこと(分析日誌 2023.12.14 記載:永瀬(県大)■調査報告, 中嶋先生(NIRO)より)。

人々の暮らしに西洋の文化が大きく影響を与えた「文明開化」の時代を象徴する作り方といえます。

4:気になる部品

「針」に直結する部分で、調進機構のアンクルを動かす部品か? 波形ラインが特徴的。本プロジェクトでは3Dプリンタを制作してます。詳しくはこちらをご覧ください。

途中で曲がっており、初号機に装着できませんが、12個の歯車がついているため、「時針」の可能性が高いと思われます。

初号機のものか、2号機のものか不明ですがが、おそらく「振り子」と思われます。手作業で削られている中央の定規部分をスライドさせることで、振り子の往復周期を調整できます。磁石にくっつかなかったので銅製。

<まとめ>

日本人の「時」に関する概念が変わり始めるなど、生活の中に西洋の文化が入ってきた明治初期の日本。辰鼓楼初号機は、新しい時代へと大きく移り変わろうとする日本の片隅で、町の人々に時間を知らせてきた一つの時代の象徴です。

初号機の今ある姿を隅々まで見渡し、違和感を逃さず、仮説を立てて、ない部品もイメージしていく。現存する部品から、職人のクセや、「文明開化」という歴史の転換期にあった当時の息遣いをつかみ取る。そうした作業から導き出される、初号機に秘められた「何か」。同時進行中の資料調査(人文科学的アプローチ)も合わせて、何が見えてくるのか、ご期待ください。