コラム:出石と辰鼓楼column

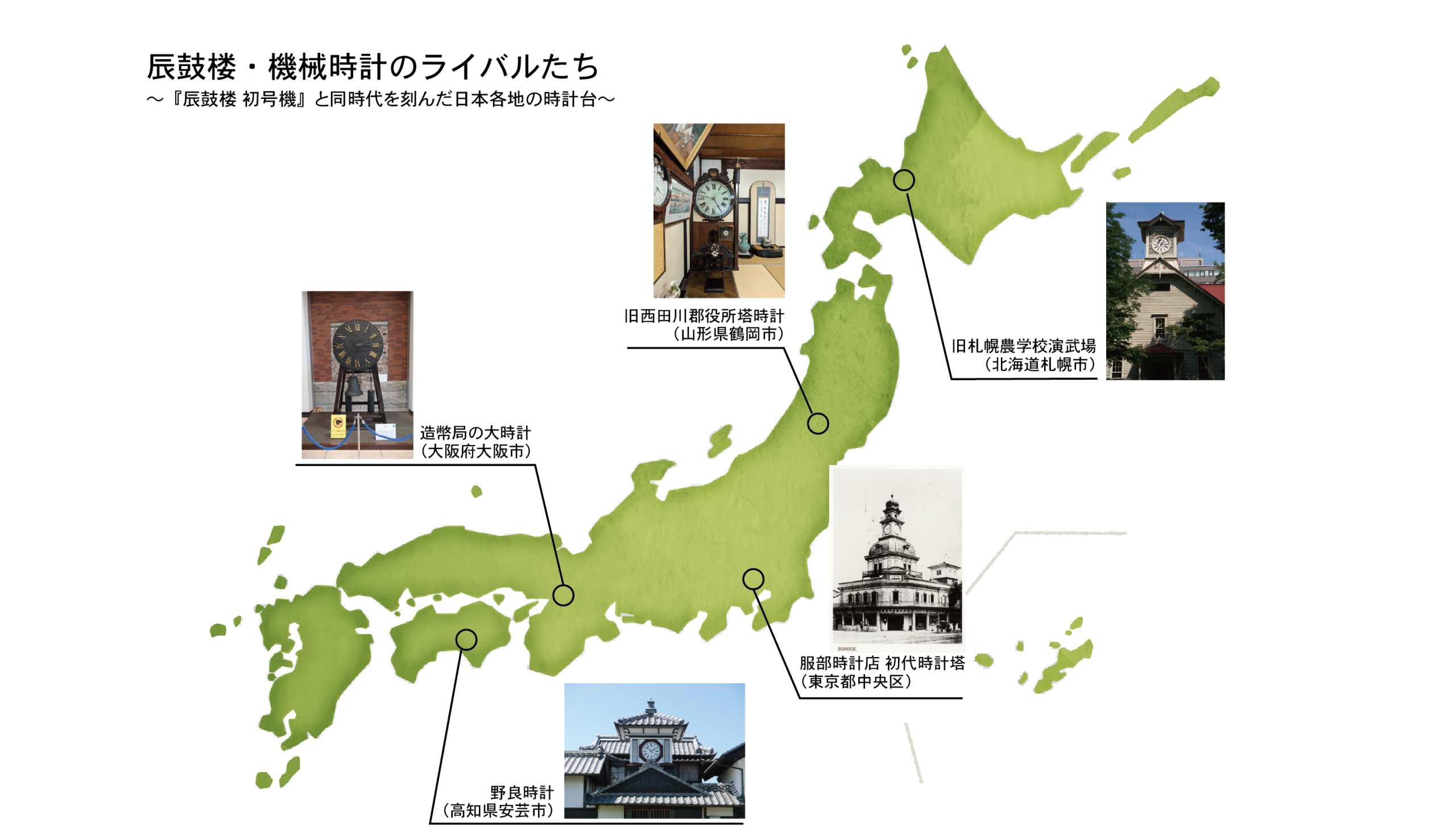

【コラム】辰鼓楼・機械時計のライバルたち【後編】 ~『辰鼓楼 初号機』と同時代を刻んだ日本各地の時計台~

「辰鼓楼(しんころう)」の時計が、出石のまちに初めて時を知らせたのは1881年(明治14年)9月8日のことです。当時の日本は、いわゆる「文明開化」の時代です。それまでの日本人は、時間に対しても非常におおらかでしたが、鉄道や郵便などが整備・発展していったこの頃から、正確な時を知る必要性も高まっていきました。人々に時を知らせながら、まちの景観をより美しく見せていたのは、有志によってつくられた時計台・時計塔。

後編では、『辰鼓楼 初号機』と同時代に、日本の地方都市で時を知らせていた代表的な時計台たちを紹介します。前編はこちら。

<index>

前編

1:旧札幌農学校演武場(北海道札幌市)

2:服部時計店 時計塔(東京都中央区)

後編

3:旧西田川郡役所塔時計(山形県鶴岡市)

4:造幣局の大時計(大阪府大阪市)

5:野良時計(高知県安芸市)

3:旧西田川郡役所塔時計(山形県鶴岡市)~日本最古の国産塔時計の可能性。

旧西田川郡役所塔時計(1880年製作)(鶴岡市教育委員会 提供)

▷製作年:1880年(明治13年)5月

▷製作者:3代目 金田市兵衛

▷文字盤の大きさ:直径98cm

▷機械装置の大きさ:幅30.5cm × 高さ31cm × 奥行16cm

▷振り子の長さ:全長123cm

▷指定:鶴岡市指定有形文化財(1984年)、山形県指定有形文化財(2024年)

1881年(明治14年)5月に落成した、西田川郡役所の塔屋に設置されていた時計です。役所は高さ20mを有する擬洋風建築で、玄関ポーチの柱脚台や吊り階段など、要所要所にルネッサンス様式が見られました。

時計を製作したのは、東京日本橋で時計店を営み、「幕府御時計師」として活躍した3代目・金田市兵衛。全長123cmある振り子が特徴的でしたが、その長さのせいで負荷がかかり、たびたび誤差が生じることに。1885年(明治18年)ごろ鶴岡市の常念寺に移されました。

時計機械本体に刻まれた銘文(「MANUFACTURED BY I.KANEDA/TOKEI NIPPON/2540/5」)から、製作者や製作年がはっきりしており、現状確認されている国産塔時計では最古と考えられています。ちなみに「2540/5」は、「皇紀2540年(明治13年)5月」を指します。

この旧西田川郡役所塔時計の機構と、出石の機械時計との比較については、私たちのプロジェクトメンバーである公益財団法人 新産業創造研究機構(NIRO)の中嶋 勝己氏がレポートしていますので、ぜひご覧ください。

〇初号機の調査報告(2025.01.05),山形県鶴岡市 常念寺 の機械時計(旧西田川郡役所塔時計)との比較検討

4:造幣局の大時計(大阪府大阪市)~造幣局職員たちに時を知らせた大時計。

▷竣工:1876年(明治9年)

▷製作者:大野規周(のりちか)

1871年(明治3年)に銀貨製造を開始した造幣局。当時は「大蔵省造幣寮」という名称で創業しました。大時計は、当時の金銀貨幣鋳造工場の玄関付近に備え付けられ、造幣局内に時刻を知らせていたといわれています。昭和初期に行われた工場・庁舎の建て替えを機にその役目を終えた大時計は、1928年(昭和3年)に造幣局内に設置された「参考品陳列室」に展示されました。現在は、修理を経て、新しくなった「造幣博物館」のシンボルとして展示されています。

製作者の大野規周は、江戸で三代続く天文測器の製作者の家に生まれ、父、祖父は伊能忠敬とも親交がありました。規周はオランダ留学から帰国後、幕府海軍で機械技術を指導。明治新政府になってからは大阪造幣局技師となり、機械器具制作の指導にあたりました。『造幣局八十年史』によると、造幣局で使用する機械の多くは外国から輸入しましたが、小型機械や機械部品などは規周自身が自作、修理することもあったそうです。

この造幣局の大時計の機構、そして出石の機械時計の比較についても、同じく中嶋氏がレポートしていますのでご覧ください。

〇初号機の調査報告(2023.12.07),造幣局博物館の機械時計との比較検討

5:野良時計(高知県安芸市)~村人のために、地主が作った手作り時計。

▷製作:1887年(明治20年)ごろ

▷製作者:畠中源馬氏

▷指定:国の登録有形文化財(1996年)

安芸城跡のたもと、田園風景が残る街中にある時計台。1887年(明治20年)ごろ、この地の地主だった畠中源馬氏が、歯車から分銅まで部品からすべて手づくりで作り上げました。この時計台の原型は、畠中氏が10歳の頃に父に買ってもらった八角形のアメリカ製の掛け時計。畠中氏はこれを「分解しては組み立てる」を繰り返したことで構造を理解し、技術を身につけたといいます。

まだ家ごとに時計がなかった時代。農作業に励む村人たちは、純和風家屋の上にできた櫓時計のおかげで、遠くからでも時間を知ることができました。その後120年にわたって時を刻み続けた「野良時計」は、現在は動いていませんが、野良時計の前に季節の花を植える取り組みが行われるなど、多くの人々に親しまれています。※個人宅のため、外からの見学のみとなります。

――――――――――――――

今も残されている実物や記録から、各地の時計台に込められた製作者やスポンサーの「思い」がみえてきたのではないでしょうか。時間感覚が曖昧だった日本人が、100年もしないうちに、世界でも最も時間に厳格な国民性を誇るようになったのは、こうした各地の時計台の存在も無視できないでしょう。

出石・辰鼓楼の時計台は、地元のお医者さんが私財を投じてつくられました。今回見つかった機械部分は正直、原型がわからない状態ですが、機械部分になにかしらの価値や思いを感じられたから、出石の人々も捨てずにいたのかもしれません。(ただ単に、その存在が知らされてなかっただけかもしれませんが……)

出石・辰鼓楼の時計台はどういう意図でつくられ、どういう思いで寄贈されたのか。これから解明されることを通じて、その思いのかけらにふれられるかも、と期待しています。