コラム:機械時計の科学分析column

【コラム】プロジェクトの1年を振り返る 〜調査の模索と成果、今後の課題〜

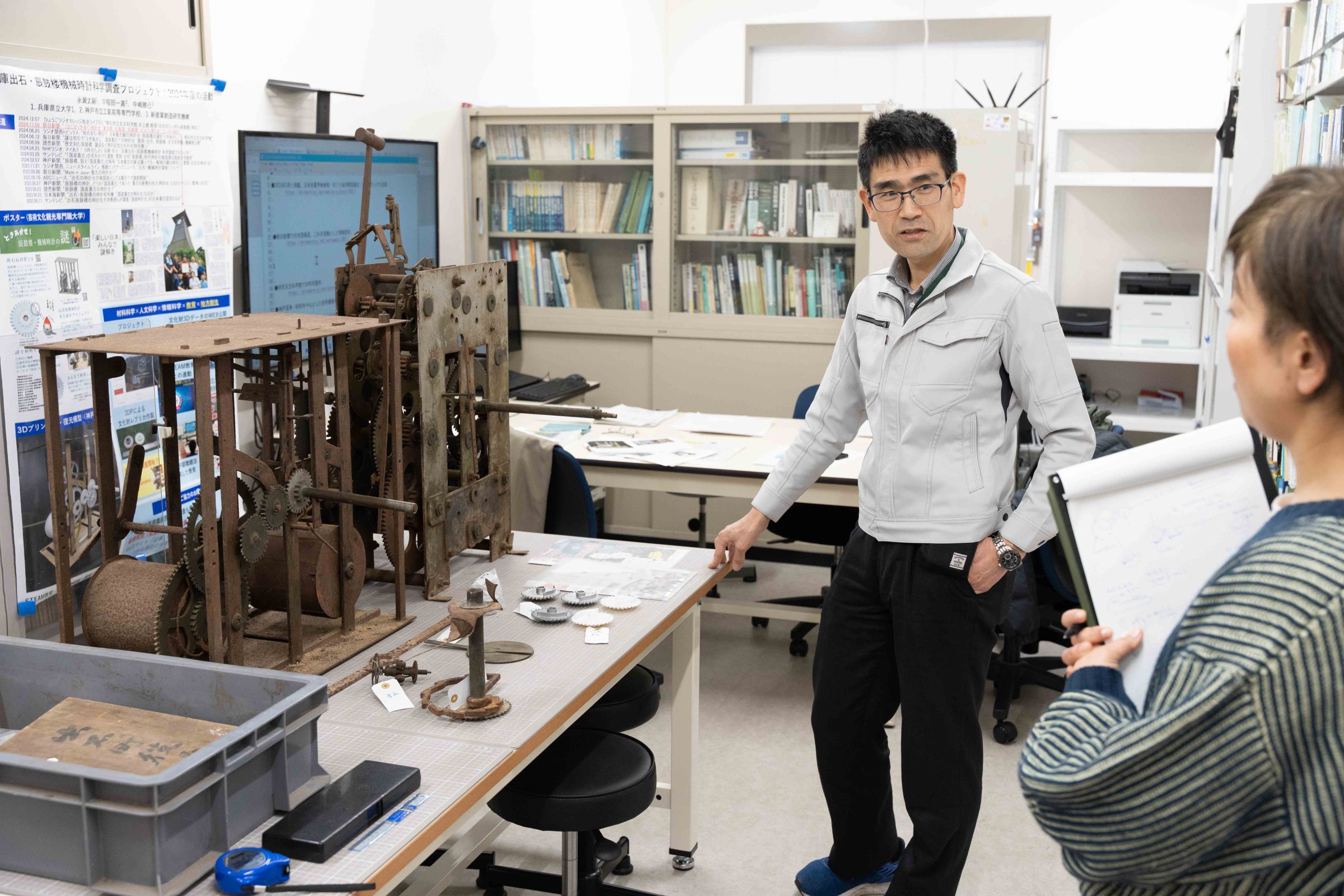

本プロジェクト全体を取りまとめている兵庫県立大学大学院工学研究科 永瀬丈嗣教授へのヒアリングをもとに、2024年度のプロジェクトの経過をまとめました。

専門家が一堂に介した「キックオフミーティング」

兵庫県立大学産学連携・研究推進機構を通じて豊岡市から問い合わせがあったのは、2023年5月のこと。「金属材料を分析するなどして、国内製か海外製か特定することはできないか?」ということで、辰鼓楼・機械時計を姫路工学キャンパスに輸送してもらい、予備調査を行いました。

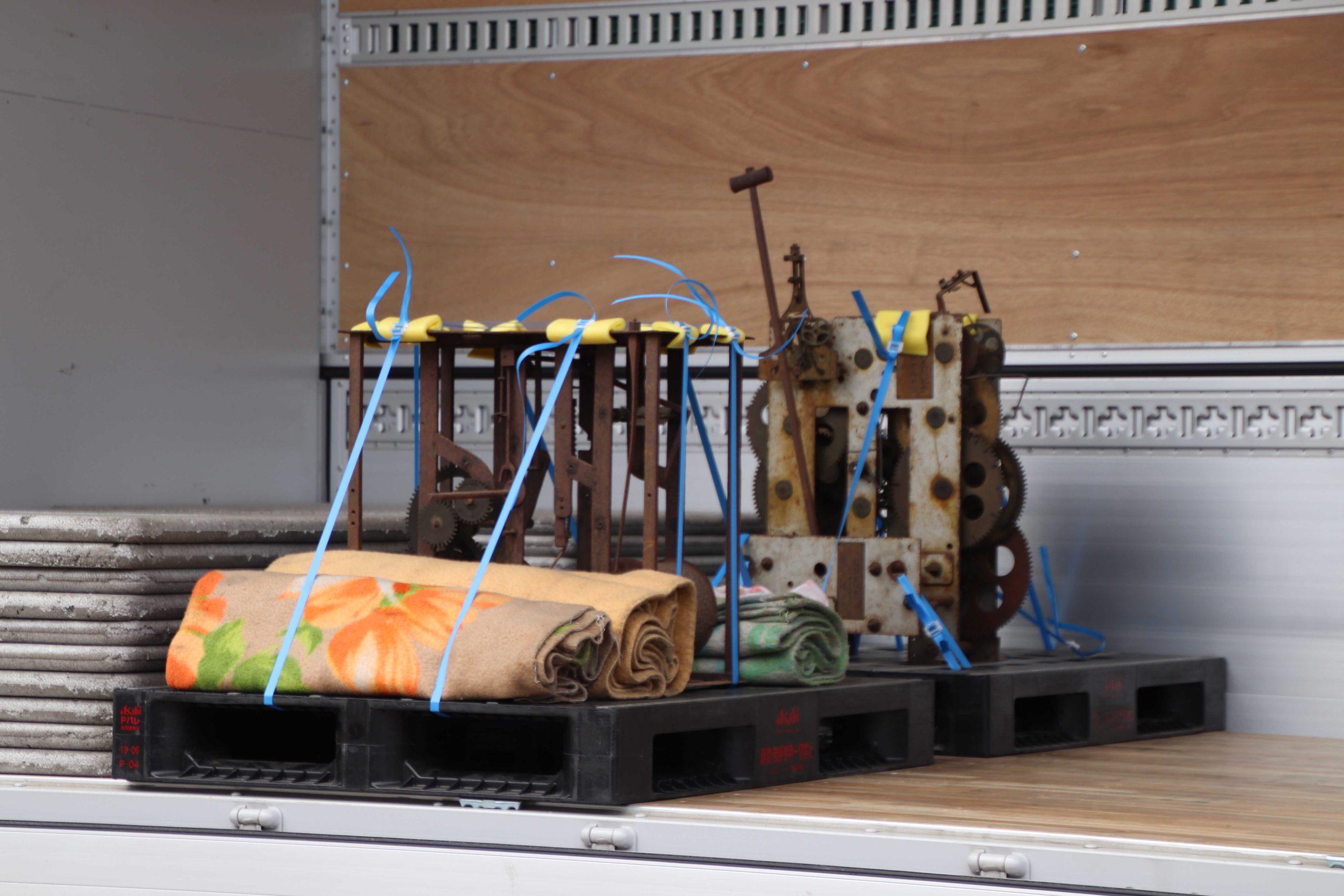

〇出石から兵庫県立大学姫路工学キャンパスに輸送中の辰鼓楼・機械時計

本来であれば、電子顕微鏡の分野には来ない類の依頼です。過去の資料や写真で調べられるし、時計は機械なので、機械の型式とかみればいろんなことがわかるはず。しかしこのケースは、資料もなく、機械時計自体欠損している部品も多く、解明のヒントになるソースがほとんどない。しかも、電子顕微鏡で見る場合、この機械時計の少ない部品を切ったり削ったりと、いわゆる「破壊分析」をしないといけない。そもそも、顕微鏡で見たことで、できた年代や全体像が見えてくるとも限らない。

これは、切るべきものではないと思いました。地域の文化、歴史を背負っているものなので、非破壊で分析を進めることが重要だと思ったので、いろんな方と相談しながら、その進め方を考えました。協力してもらえる専門家を探すために、いろんな人に声をかけました。もちろん、先生方にはご自分の研究の合間を縫って協力いただくことになるので、断られるケースも少なくありませんでした。

そんなことを経て、2024年6月10日。「キックオフミーティング」には、兵庫県内にいる「材料科学」「人文科学」「情報発信」分野のさまざまな専門家が初めて集まり、ここからスタートしようという場ができたことは、私としても大きいことでした。

報道の後、有力な情報が集まってきた!

「電子顕微鏡以外の手法で、機械時計の謎を解明したい」ということを広めていくために、まずは「電子顕微鏡」を知ってもらうこと、そして「辰鼓楼自体が歴史的に価値がある」ことを知ってもらうことが大事と考えました。そのために、キックオフミーティングの後、webサイトで「データアーカイブ」と分析日誌をあげていった他、「アウトリーチ活動」として、いろんな学校で辰鼓楼・機械時計調査プロジェクトに関する話をしていきました。そういった意味でも「発信の1年」だったかもしれません。

〇プロジェクトサイト・トップページ

おかげで、TV局や新聞社などからも取材の依頼があったほか、いろんなリアクションがありました。取材のほかに、本プロジェクトの構成員の方のラジオ出演や講演会をされたおかげで、「辰鼓楼・機械時計」初号機・2号機の往年の様子がうかがえる重要な情報が集まってきたことは、今年度の成果の一つだと思います。とくに、明石市立天文科学館で「初号機」「二号機」が特別展示されたことは、大きな契機でもありました。

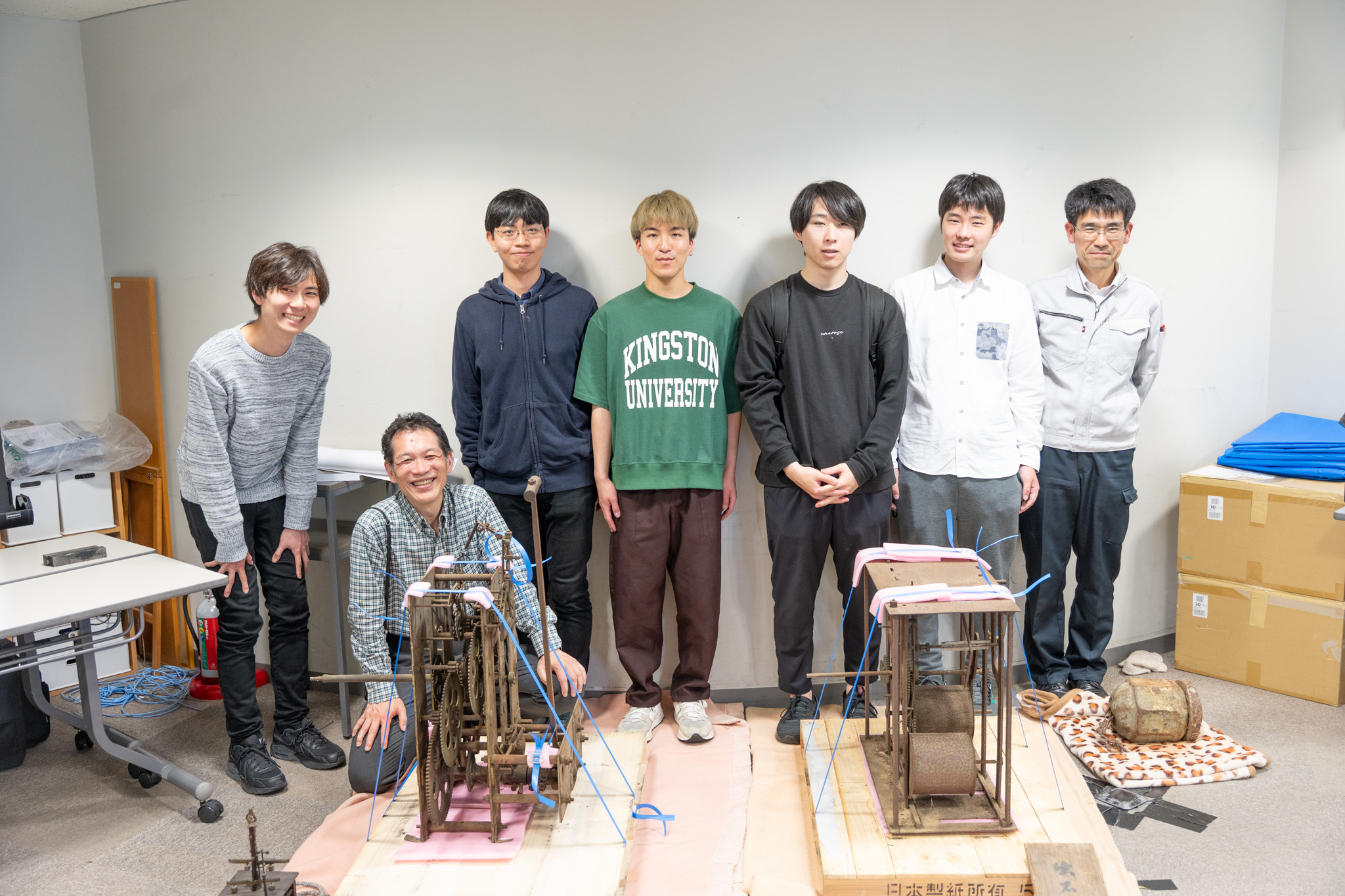

〇明石市立天文科学館に辰鼓楼・機械時計を搬入した際の永瀬研究室メンバーと井上毅館長

テーマ的にも、新聞の読者層(シニア層)に合致するテーマだったこともあるかもしれません。本プロジェクトを新聞報道された後は、全国からいろんなリアクションが届きました。朝日新聞の特集(2024.11.09 朝日新聞, “(はじまりを歩く)時計台 東京都、北海道、兵庫県 ビルに埋もれ、ひっそり刻む”など)では『時計塔は時代の語り部』という見出しがありましたが、辰鼓楼は、豊岡だけでなく、但馬地域、日本海側、東京大阪以外の地方都市での「時の概念」の変革の象徴。「不定時法」から「定時法」に変更という「時の概念」が大きく変わった日本の明治初期の歴史と文化の象徴です。いろんな人に、辰鼓楼・機械時計が秘めている価値を知ってもらえたことで、私としては(破壊分析せずに済みそうだ)と安心しています。

今後の課題:集まってきた情報を、どこまで「フルオープン」にさせるか

「フルオープン・ネットワーク分析」は、このプロジェクトならではの挑戦ともいえます。具体的には、

○調査で得られた情報をタイムリーにwebサイトで公開する

○3Dデジタルデータをwebサイトで公開し

○必要に応じて各地でダウンロードして3Dプリンタで造形物を再現する

などです。

情報を随時公開していったことで、歴史的な資料がでてきたり、兵庫から離れた千葉県からも情報が寄せられたりと、まさに「フルオープン・ネットワーク」が動き始めていると実感しています。とくに、往年の辰鼓楼を知る人からは、たくさんの手紙が寄せられました。

そうした資料や証言には、実在した個人名などが出てきます。調査の途中段階でどこまで見せていいのか、文系の資料をどうやって整理したらいいのか。「情報の公開の仕方」が、次なる検討課題となっています。

研究の「紆余曲折」をタイムリーに見せていく意義

2025年春に、学会誌に掲載された学術論文には、「決定的な結果は出ていないが、このテーマのためにいろんな専門家が集まった」という形で報告しています。

この時計の素性を明らかにするのも重要ですが、「多くの専門家が携わって、調査をしてきた」という事実はこれからの歴史に必ず残っていくものです。

「タイパ」「コスパ」などの言葉が使われているように、現代は「答えだけが欲しい時代」「答えだけが求められる時代」になっています。でも、こうした研究だけでなく、どんなことでも答えに辿り着くまでには紆余曲折があるし、答えが辿り着けないケースだってあります。そういう現実を知ってもらうことにも、大きな意味があると思うのです。