コラム:機械時計の科学分析column

【学生記事】 日本独自の製鉄法「たたら製鉄法」について

はじめに

兵庫県立大学大学院工学研究科のK.S.です。大学では、鋳鉄の内部組織を、電子顕微鏡や放射光を用いて調べています。本記事では、日本独自の製鉄法である「たたら製鉄法」について解説します。

製鉄法とは

現代では、鉄は日常で最も身近な金属の一つで、人類と鉄の歴史はとても長いです。自然界にはたくさんの鉄があり、鉄鉱石や砂鉄の形で存在していますが、多くの酸素と結合しているためそのまま利用することができません。そこで、鉄から酸素を取り除く工程が必要となり、これを「製鉄」と呼びます。酸素を鉄鉱石や砂鉄から取り除くには、非常に高い温度が必要です。

日本の製鉄法の歴史

たたら製鉄法は、日本で生まれ独自に発達した原始的な製鉄法です。明治初期ごろまで、国内の鉄はたたら製鉄法によって大半が作られていました。明治初期を過ぎた頃から、効率よく鉄を生産するために海外の技術を取り入れるようになり、日本の製鉄法は、「たたら製鉄法」から「洋式製鉄法」へ置き換わっていきました。そのため、現代では、たたら製鉄法はほとんどみる機会はありません。

たたら製鉄法の特徴

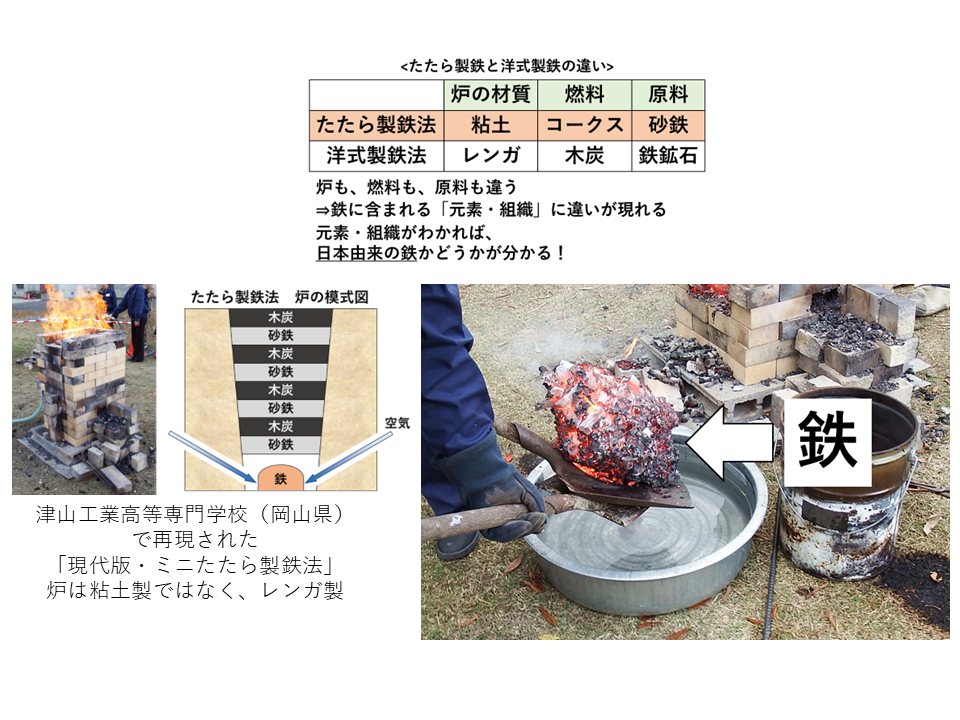

たたら製鉄法は、粘土でできた小さな炉で木炭を燃やして砂鉄を溶かして行います。簡易的な炉のため、現代の製鉄法と比べると少し低い温度で製鉄するのが特徴の一つです。木炭と砂鉄を交互に積み重ね、3日間加熱し続けます。一方、洋式製鉄法は、レンガを利用した大きな炉で、コークスという特殊な石炭を燃やして鉄鉱石を溶かして行います。原材料・燃料・炉の違いから、「たたら製鉄法」と「洋式製鉄法」で、できる鉄に含まれる元素にも違いが生じます。上の写真は、津山工業高等専門学校(岡山県)で再現された現代版・ミニたたら製鉄の様子と、作製された鉄です。本研究プロジェクトでは、この「元素の違い」に注目して、機械時計に使われている鉄が国産かどうかを判定する調査をすすめており、津山工業高等専門学校より「たたら製鉄法由来の和鉄のサンプル」を提供していただきました。

記事を書いて感じたこと

今回、たたら製鉄について学ぶ機会をいただき、心から感謝しています。もともと専門的な知識はなく、たたら製鉄法ということも漠然としか知りませんでした。しかし、今回の記事を通して、日本独自の製鉄技術について少し理解を深めることができました。

この記事を書くうえで最も苦労したことは、言葉の選び方です。材料や工程について基本的な知識がない方への説明では、専門用語をできるだけ使わずに表現するのは大変でした。

<執筆>

執筆:K.S.(兵庫県立大学大学院工学研究科・博士前期課程 学生)

サポート:森(ワードワーク), 永瀬(兵庫県立大学)