コラム:出石と辰鼓楼column

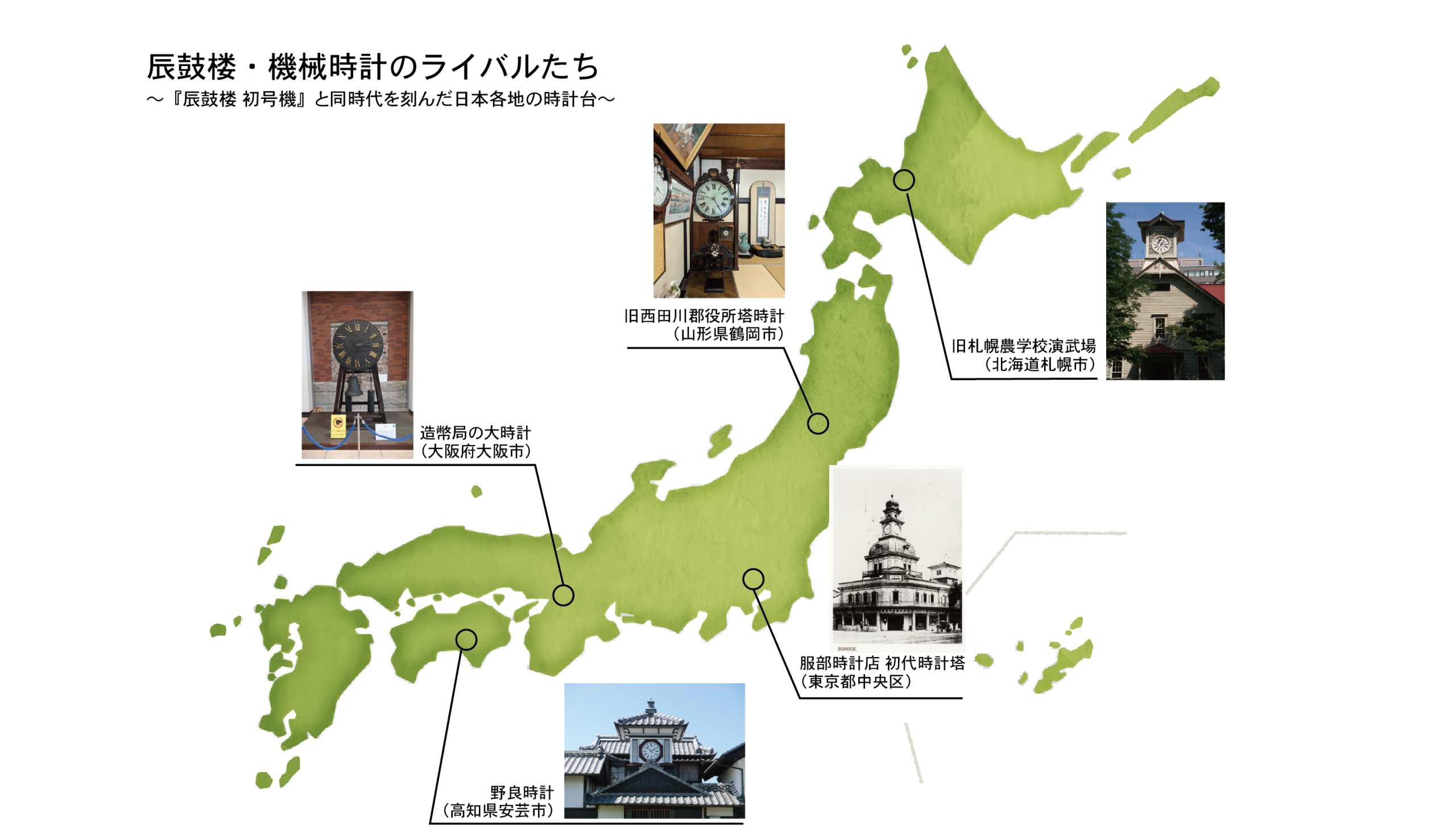

【コラム】辰鼓楼・機械時計のライバルたち 【前編】~『辰鼓楼 初号機』と同時代を刻んだ日本各地の時計台~

「辰鼓楼(しんころう)」の時計が、出石のまちに初めて時を知らせたのは1881年(明治14年)9月8日のことです。当時の日本は、近代国家として力を蓄えるために、あらゆる分野で西洋の文明を急速に取り入れ、制度や習慣が大きく変化し始めた頃。いわゆる「文明開化」の時代です。それまでの日本人は、時間に対しても非常におおらかでしたが、鉄道や郵便などが整備・発展していったこの頃から、正確な時を知る必要性も高まっていきました。明治初期に造られた時計塔は、そうした文明開化を象徴する一つです。

『時計塔は、明治初年以降、東京をはじめ全国諸都市の官衙・学校・商舗・花街等の一部に設置されて、時刻を知るという時計塔本来の目的以外に、市街の景況に多くの美観をそえたのである。』

明治・東京時計塔記、平野光雄著、明啓社より

人々に時を知らせながら、まちの景観をより美しく見せていたのは、有志によってつくられた時計台・時計塔。

前編では『辰鼓楼 初号機』と同時代に時を知らせていた、著名な時計台を紹介します。

この記事は、明石市立天文科学館 2024年6月、「時の日」に合わせて開催された『兵庫出石・辰鼓楼機械時計科学調査プロジェクト』展示物に参考文献を交えながら再編集しています。

参考文献:東京人 2022年1月号(都市出版)/明治・東京時計塔記、平野光雄著(昭和43年発行、明啓社)/時間の日本史~日本人はいかに「時」を創ってきたのか~佐々木勝浩、井上毅、広田雅将、細川瑞彦、藤沢健太著(2021年、小学館)

<index>

【前編】

1:旧札幌農学校演武場(北海道札幌市)

2:服部時計店 時計塔(東京都中央区)

【後編】

3:旧西田川郡役所塔時計(山形県鶴岡市)

4:造幣局の大時計(大阪府大阪市)

5:野良時計(高知県安芸市)

1:旧札幌農学校演武場(北海道札幌市)~日本の時計台の代名詞。

▷稼働日:1881年(明治14年)8月12日

▷製作:ハワード時計商会(アメリカ)

▷針の長さ:時針63cm、分針85cm

▷文字盤の大きさ:直径167cm

▷時計塔の構造:四面時計、5層構造

▷指定:札幌市有形文化財第1号(1961年)、国の重要文化財(1970年)、環境庁「日本の音風景百選」(1996年)、日本機械学会 機械遺産(2009年)

「札幌の時計台」として親しまれている、この時計台は『旧札幌農学校演武場』が正式名称です。札幌農学校は国立北海道大学の前身で、北海道開拓のために人材を育成する教育機関として開校。クラーク博士の提言によって、農学校生徒の兵式訓練や入学式・卒業式などを行う中央講堂として、演武場(時計台)が建設されました。

完成当初の演武場には、授業の開始や終了を告げる小さな鐘楼が屋根の上にありましたが、ホイーラー教頭がアメリカのハワード時計商会に「塔時計」を注文。翌年の1879年(明治12年)には、完成品が札幌に到着したものの、予想以上に時計機械が大きかったため、時計塔を作り直して据え付けられたという逸話も残っています。校地内で天体観測を行い、時刻調整を行った後、1881年(明治14年)8月12日より稼働。澄んだ鐘の音とともに正しい時刻を知らせ始めました。

時計塔は5層構造で、時計機械室は4階に設置。針を動かす(運針)機械と、鐘を鳴らす機械とが一体となっていて、両方とも錘(おもり)の力で動いています。

2:服部時計店 初代時計塔(東京都中央区)~東京市民に愛された銀座のシンボル。

初代時計塔(1984年竣工)(セイコーミュージアム銀座 提供)

▷竣工:1894年(明治27年)

▷製作者:伊藤為吉 (『明治・東京時計塔記』平野光雄著より)

▷文字盤の大きさ:直径2.4m

▷針の長さ:長針1.17m、短針0.75m

▷地上からの高さ:39.39m

▷時計台の高さ:9.09m

明治時代の東京は、一種の時計塔ブーム。都内だけでも洋風、和風、和洋折衷のさまざまな様式の時計塔が30以上があり、日本文化の発展を体現していました。服部時計店(現:セイコーグループ株式会社)は、明治14年に東京京橋区釆女町(現在の中央区銀座五丁目)に時計商として創業しました。

創業者は服部金太郎(1860-1934)。11歳で丁稚奉公に出た店の近所にあったのが、「八官町の大時計」といわれた小林時計店の時計塔でした。金太郎は、雨の日でも商売が続けられ、時間を無駄にしない時計店の様子や東京市民に愛される時計塔を見るうち、時計商になることを決めたといいます。

1894年、銀座4丁目にあった新聞社ビルを買収・改築し、最上階に設置した時計塔は、現在(和光の時計塔)と同じく四方に文字盤を備えたもの。正時ごとに時打ち、30分には1打鳴らして、正確な時を知らせました。

ビル改築のため、大正10年ごろ外された時計塔機械は、新しく大阪につくられた服部時計店の大阪支店に移されましたが、1945年(昭和20年)の空襲で消失しています。

二代目時計塔(1932年竣工)(セイコーミュージアム銀座 提供)

後編はこちら