コラム:機械時計の科学分析column

【学生記事】 出石 辰鼓楼の機械時計の鉄は、日本製? ~兵庫県 の「たたら製鉄」について調べてみた~

はじめに

兵庫県立大学 工学部 機械・材料工学科 のS.S.です。

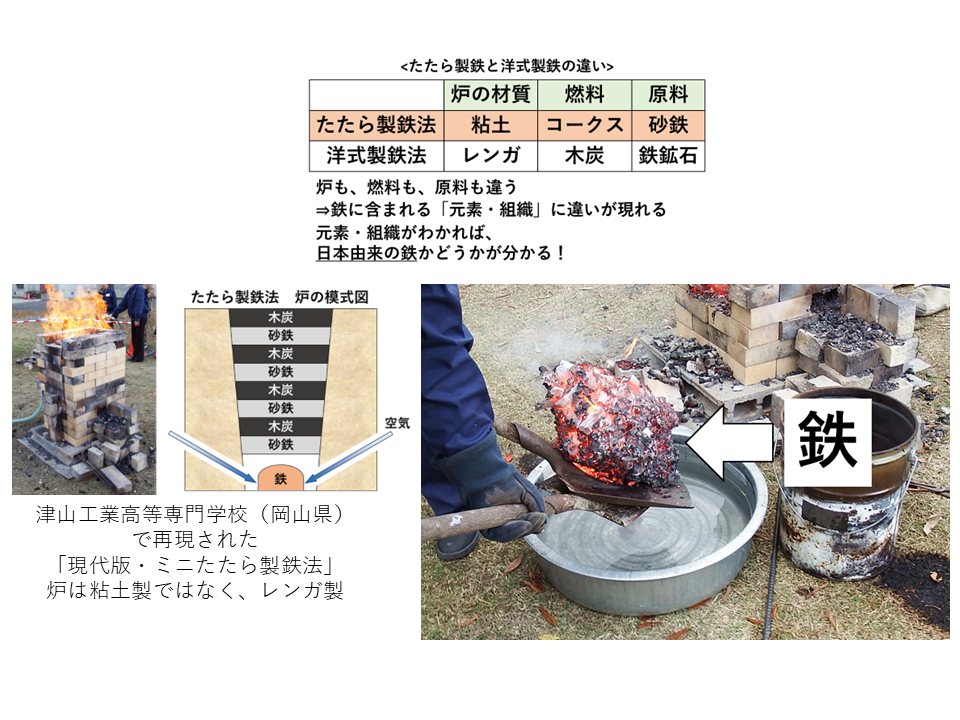

私は大学で、津山工業高等専門学校で実施された「たたら製鉄」により得られた鉄サンプルの微細構造の観察、分析を行っています。この研究は、出石辰鼓楼・機械時計の詳細を特定する可能性を秘めているものです。本プロジェクトでは現在、出石・辰鼓楼の機械時計・初号機が「いつ」「誰によって」「どのように作られたか」の解明が進められています。中でも「時計の材料に使われているものは何か」は重要なテーマのひとつになっています。なぜなら、機械時計に用いられている材料が日本の伝統的な「たたら製法」でつくられた鉄、つまり「和鉄」であれば、機械時計の部品は国産であることになり、機械時計が国内で製造されたかどうかの重要な証拠になる可能性があるからです。兵庫県は、古くから鉄づくりが盛んだった場所なので、その可能性はゼロではありません。そこで私は、兵庫県の鉄づくりの歴史について調べてみることにしました。

「たたら製鉄」とは?

たたら製鉄とは木炭と砂鉄を高温の炉に加えることで、鉄の塊を得るという日本特有の製鉄法です。詳しくは「日本独自の製鉄法 たたら製鉄法について」の記事をお読みください。

https://shinkoro-pj.net/article/1706/

兵庫県のたたら「千種鉄(ちくさてつ)」の歴史

兵庫県のたたらとして、「千種鉄」という鉄が知られています。「千種」とは、兵庫県西部の宍粟(しそう)市 に存在する地名で、宍粟市(しそうし)には、たたらの神様「金屋子神(かなやごのかみ)」が天から舞い降りたという伝説が残っています。

宍粟市を含む兵庫県西部は「播磨(はりま)」と呼ばれていました。この地域の最も古い資料として「播磨国風土記」があります。これは奈良時代初頭の播磨国各地の産物や伝承などを朝廷に報告するために記された記録です。これによると、敷草(しきくさ)の村(宍粟市千種町)、御方の里(宍粟市一ノ宮町)、讃容の郡(さよのこおり)(宍粟市の隣、佐用郡佐用町)で製鉄が行われていたことがわかります。しかもこれが書かれる半世紀以上前には、すでに鉄の生産が行われていたことも記されています。

宍粟市に残る製鉄の遺構

たたら製鉄が行われていた場所は「鉄山跡」と呼ばれています。宍粟市では、鉄山跡がいくつも確認されており、広い範囲でたたら製鉄が行われていたことが分かります。たたら製鉄では多量の木炭を必要とし、その木炭の原料の調達は近辺の雑木林でされてきました。長く同じ場所で鉄づくりをしていると、必然的に雑木林も縮小していき、調達が困難になります。「鉄山跡」が様々な場所に点在しているのは、新しい雑木林を次々と求め、各地を転々としていたからだと考えられます。宍粟市千種町には今も、天児屋(てんごや)鉄山跡、荒尾(あらお)鉄山跡、高羅(こうら)鉄山跡が残っています。なかでも天児屋鉄山跡は、背後の広大な山林を利用してたくさんの鉄を産出していた場所。遺跡の豪壮な石積みは、今でも見ることができます。

兵庫県の鉄 はどのように流通していたのか。

宍粟鉄(千種鉄)は、中世末(鎌倉時代から戦国時代)までは主に西方に岡山方面に運搬されていたようですが、江戸時代はじめに山崎(宍粟市山崎町)に問屋ができ、揖保川の高瀬舟による水運が始まると、姫路・大阪方面など東方への流通が盛んになりました。揖保川の高瀬舟は、中世には姫路市の西、現在のたつの市北部まで運行されていました。江戸時代初期には、さらに北部(現在の宍粟市山崎)まで運行距離が伸びたといわれています。

「千種鉄」を今に伝える取り組み

宍粟市千種町では、千種鉄によるたたら製鉄復元の取り組みとして、「たたら製鉄学習」という体験学習が中学生を対象に平成9年から行われています。これは、生徒自ら川で砂鉄を採取したり、水流を利用して砂鉄を精製したりするほか、地域の方々と一緒にたたら製鉄を再現するというものです。この活動で、毎年のように蓄積された鉄の塊を使って、平成17年3月には現代刀匠の大野義光氏が日本刀を作製。現物は、宍粟市の『たたらの里学習館』に展示されています。

兵庫の「たたら」を調べて、行ってみて

宍粟市の「たたら」に関係のある天児屋鉄山跡に実際に足を運んでみたのですが、その道のりは長く、現地は山深い険しい場所でした。かつて自動車などを用いずに陸路と船だけで他の地方に運んでいたんだとことを考えると、非常に大変であったと身をもって感じました。

<執筆>

執筆:S.S.(兵庫県立大学工学部・学生)

サポート:森(ワードワーク), 永瀬(兵庫県立大学)